送るタイミング・範囲・書き方を解説

送るタイミング・範囲・書き方を解説

投稿日: 最終更新日:

喪中はがきは、正式には「年賀欠礼状」といい、身内に不幸があった年、

“今年は新年のご挨拶を失礼させていただきます”ということをお知らせするために送ります。

喪中はがきを安心してお送りできるよう、改めてマナーを確認しましょう。

喪中はがきは、相手が年賀状の準備を始める前の、11月中旬頃から遅くとも12月初旬には届くように用意するとよいでしょう。

先方が年賀状を投函した後に喪中はがきが届くことのないよう、年賀特別郵便の取り扱いが始まる前までがマナーです。

12月に不幸があって喪中はがきの準備が間に合わない場合は、年始に松の内が明けてから寒中見舞いはがきで報告します。

寒中見舞いについてのマナーは、こちらをご参照ください。

年賀状の注文後にご不幸があった方へ

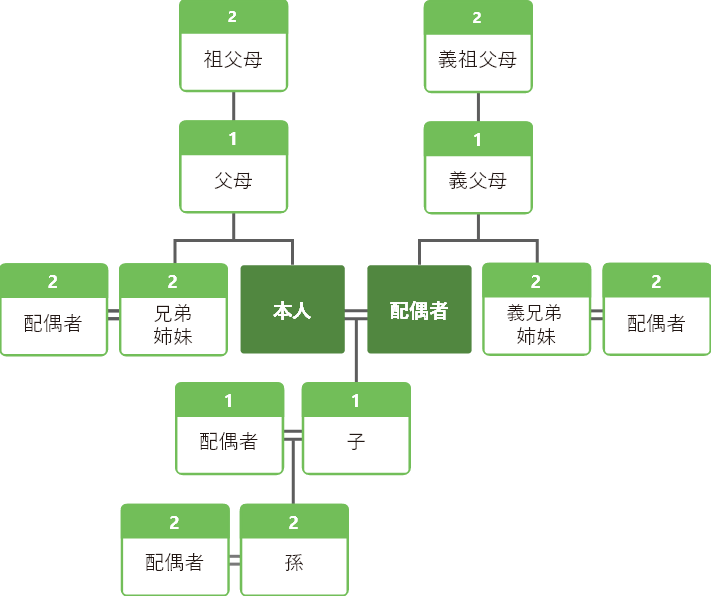

近親者の範囲は、一般的に自分を中心に一親等(父母・配偶者・子)、

二親等(祖父母・兄弟姉妹・孫)が亡くなったときです。

ただし、それ以外でも喪に服したい意向がある場合は、喪中はがきを出しても問題ありません。最近では同居しているかどうかで決める人もいます。

親戚や地方の慣習があれば従いましょう。

年賀状について喪に服す期間は一律一年間というのが通例となっています。

仕事上のお付き合いや、気遣いをさせたくない方には、例年どおり年賀状を送るという場合もあります。

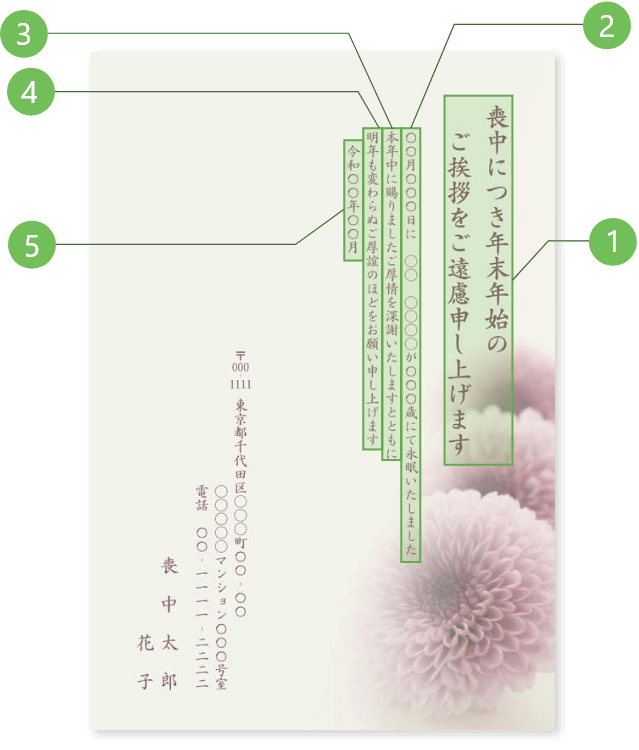

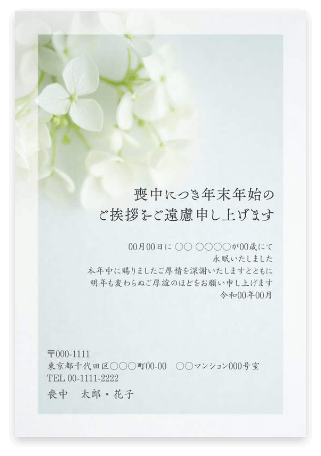

相手との関係性の深さによって喪中はがきのデザインを使い分けるのも良いでしょう。

故人のイメージをこだわって表現されたい方へ

本人からみた故人との続柄記載例

一般的には、数え年の方が正しいといわれています。数え年は、生まれた時点を1歳とし、それ以降元旦を迎えるたびに1歳ずつ年齢を加算します。

しかし、最近では満年齢で記載されることも多いようです。

※「喪中はがきデザイン工房」では、差出人欄に「新住所」と表記したい場合、「デザイン調整サービス(有料)」にてお受けします。